お口をぽか〜んと開いているお子様をよくみかけませんか? お子様に限らず、大人でも電車の中でスマホを見ながら口を半開きにして呼吸している方をよく見かけます。

その光景は花粉症や風邪の季節になると一層拍車がかかります。

今、感染予防が毎日のように叫ばれて、マスク不足も深刻です。

今回は、感染予防の観点からも口腔機能と鼻呼吸の関係、大切さについてお話していきましょう。

Contents

鼻呼吸ってどうしていいの?

子どもが発育をする上で、よく食べて身体を作ること、言語を理解し話すことなどとても大切なことがたくさんありますが、その中でも一番大切なことは呼吸です。

これらのことには全て口腔機能が関わっています。

ヒトは生まれてから生を全うするまで、絶え間なく呼吸をしています。意識的にする呼吸もありますが、ほとんどは無意識でしています。

口は歯や多くの重要な機能を持つ唾液が存在し、消化器の始まりです。

そして鼻が呼吸器の始まりです。

鼻には鼻毛があます。鼻毛はいわばフィルターで、まず外気からの異物が体内に侵入するのを防ぎます。そして通過してしまったら鼻腔の奥の線毛組織がホコリや花粉、細菌、ウィルスなど有害な異物をキャッチし無毒化しています。

そこをも通過して病原菌などが侵入すると、次に待ち受けているのが咽頭部の扁桃組織です。ワルダイエルリングと呼ばれ、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌扁桃がある一大免疫組織です。ここでも病原菌の体内侵入を防いでいます。

このようにしていくつかの関門によって異物の侵入を防御し、温められ、加湿された空気が肺や気管支へと送り込まれます。そして十分な酸素が供給され、免疫力も向上、脳も活性化されます。

口呼吸はどうして悪いの?

一方、口呼吸はどうでしょうか。

口には鼻毛のようなフィルターはありません。

口から吸うと、鼻腔より大量の乾いた空気が一気に入り込みます。そうすると口腔粘膜も咽頭部の粘膜も乾燥し、傷つきやすくなります。粘膜はぬれている状態が正常なので、乾いてしまうと炎症を起こしやすくなります。そして、フィルターを通らずに流れ込んだ有害物質は炎症を起こしやすくなった咽頭部位に直接くっつき感染を起こします。

さらに風邪や花粉症の時だけでなく、いつでもお口ぽか〜んの状態が続いていると、扁桃の炎症が慢性化し、病原菌の巣となり、菌やその毒素が血管やリンパ管に流れて全身をまわり、病巣感染症を起こしてしまうこともあります。

関節リウマチ、腎臓病、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症などが扁桃病巣感染症に関与していると言われています。

また、いびきや睡眠時無呼吸症候群による睡眠障害や集中力の欠如にも関連しています。

このように口呼吸は虫歯や歯周炎、口内炎、歯列不正といった歯科的な問題だけでなく、全身の疾患を引き起こすリスクが高いので、鼻呼吸ができるように指導していく必要があるのです。

なぜ、口呼吸になるの?

お口にはたくさんの機能があります。

運動機能

咀嚼(食べ物を噛み切ったり、砕いたりする)

嚥下(飲み込む)

呼吸(息を吸ったり吐いたり、咳やくしゃみをする)

発音(構音、うなる)

表現(顔の表情で喜び、悲しみ、怒り)

用具を使う(噛む、楽器を咥える、ストローを吸う)

感覚機能 味覚 触覚 圧覚など

消化機能 唾液の分泌

このような口腔機能が乳児から幼児へと順調に発達していけばいいのですが、最近の子どもたちの中にはうまく発達していない子どもが増えてきています。

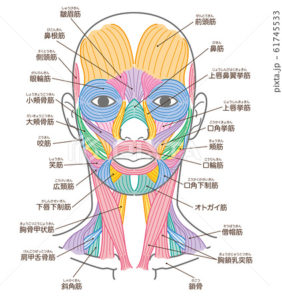

この口腔機能の発達には口腔周囲筋の発達がキーになります。

口腔周囲筋には 上唇挙筋、口角挙筋、咬筋、頬筋、笑筋、口輪筋、口角下制筋、下唇下制筋、オトガイ筋、大頬骨筋、小頬骨筋などがあります。

具体的には口を閉じることができない子どもが増えているのです。

口が閉じられないだけでなく、上唇と下唇の間から舌がでている子どももいます。

唇の力と舌の力と頬の力のバランスで歯列が決まります。

上唇の力がなければ、上の前歯が突出し出っ歯になります。

舌の力がないと、下の前歯を押して突出したり、上下の歯の間に舌を入れる癖があれば開咬状態になってしまいます。

一度習慣化してしまった機能を治すのはとても大変です。そのため、できるだけ早い内に正しい口腔機能を自然に身につける事が大事になります。

鼻呼吸を育てよう!口を閉じよう!

トレーニングを理解するにはまだ早い幼児には、日常生活の中でお口のまわりの筋肉を意識させることから始めましょう。

まず、鼻呼吸ができるかを確認します。

お口を閉じて、鼻の下に鏡を置き、鏡が曇ればOK! あるいは鼻にティッシュペーパーを近づけて揺れるか確認

① カップのお茶を「ふ〜ふ〜」と冷ます

吹く動作はくちびる、舌、頬が同時に働きます。

② お茶碗からスープやお味噌汁を啜る、細いストローで吸う

③ 麺を啜る

④ ぶくぶくうがい、ガラガラうがいして吐き出す

ぶくぶくで唇をしっかり閉じる力がつき、ガラガラで軟口蓋の動きが良くなり、

吐き出すことで唇のコントロールができるようになります。

トレーニングしてみよう!

ある程度の年齢になったら、トレーニングをしてみよう

① あいうべ体操

「あ〜」とできるだけ大きく開ける 「い〜」と口角を真横に引く

「う〜」と思い切り口をすぼめて、前方にとがらせる 「べ〜」と舌を思い切り下に突き出す

できるだけ大げさに、ゆっくり確実に、1日30回は行う

② ガム噛みトレーニング

口を閉じて、左右均等に、咬筋が動いていることを確認する。

口を閉じて、ガムを舌、口蓋、歯、頬を使って球にする。

口を閉じて、丸めたガムを口蓋に押しつける。

口を閉じて、唾液を飲み込む(その時、舌は前歯に当てない)

③ 用具を使ったトレーニング

鼻呼吸ができることを確認したら、唇にテープを貼り、鼻呼吸を促します。

ぼたんに紐を通し、口腔前庭に入れて口を閉じひっぱるボタン訓練法口唇閉鎖器具(ポカンXやぱたから等)

まとめ

いかがだったでしょうか? お口を閉じて鼻呼吸する事は、虫歯や歯肉炎、歯並びだけでなく、順調な発育をはじめとした全身の健康に大きく関わっています。

今、世界を混乱させているウィルス感染予防にも鼻呼吸はとても重要です。

大人になってからの口呼吸から鼻呼吸への是正はとても大変です。顎顔面の成長期に順調な発育を促し、鼻呼吸を自然に獲得できれば、それが一番楽ではないでしょうか。

お子様と一緒に鼻呼吸トレーニングをやってみましょう!